「北海道」という地域特性による電子リソースの拡充

まず、図書館での電子リソースに対する考え方をお聞かせください。 貴学では古くから国内外の電子コンテンツやデータベース、システムを導入されていると思いますが、どのような背景からなのでしょうか?

北海道という広大な地域のため、学生の実習や教員による診療支援についてもかなり広範囲に及びます。 地域の病院にいながら大学図書館の資源を使っていただくとなると、インターネットによる電子リソースは当館として無視できない存在です。

やはり北海道という地域特性は大きいのですね。

そうですね、また電子リソースの場合、いつでもどこでも利用できるという利点に加え、最新の情報が入手できるという点もあるため、電子化は取り組みとして意識しています。

メディカルオンラインの北海道地域医療機関電子ジャーナル・コンソーシアムに関しても、そのような流れから実施されたのでしょうか?

おっしゃる通り、本コンソーシアムでメディカルオンラインとMOLイーブックスを含む電子コンテンツを本学で取りまとめています。 本学の卒業生だけではなく、道内の医療従事者にも最新のサービスを提供したいという思いがあります。

コロナ禍でもMOLイーブックスがあったので焦りませんでした

積極的に電子リソースの導入を進めてこられたとのことですが、MOLイーブックスもサービス開始当初(2015年)よりご利用いただいています。 当時、電子書籍は既に弊社以外からも出ていたと思いますが、そのあたりも積極的に導入されていたのですか?

当時、私はこちらに勤務していませんでしたが、聞いた話によると、当時から医学分野に特化したラインナップはMOLイーブックスが一番だったと聞いています。 他の買切り電子書籍も導入していますが、利用が伸びない時期もあって、追加購入を少し見合わせていた時期もあったようです。 ただ、新型コロナウイルスの影響で世間的にも電子で本を読む流れができたことにより、それ以降、また購入に力を入れています。

やはりコロナ禍の環境が、電子書籍の利用促進につながったところが大きいのですね。

はい、当時他の図書館では慌てて電子書籍を購入したり、リモートアクセス環境を整えたり、という話を聞きましたが、幸い当館では古くからMOLイーブックスも入れていましたし、リモートアクセスにも対応していたので、それらを広報するだけで不測の事態にも耐えることができました。 MOLイーブックスを導入していたため、焦らなかったというのが一番ありがたかったですね。

電子か紙かはケース・バイ・ケース

例えば、紙でも買えるし電子でも買えるという書籍に対しては、電子を優先されているのでしょうか?

きっちり決めているというわけではなく、ケース・バイ・ケースです。 予算の関係もありますが、例えば、分厚い本やカラーで拡大したほうが良いアトラス系の書籍や辞書系の書籍では、電子の方が良いかなと考えます。 また、学生からは読み物系の書籍は紙で読みたいという要望もあります。

同時アクセス無制限はすごく魅力的

他社の電子書籍も買切りで購入されているとのことですが、それらと比べてMOLイーブックスはいかがでしょう?

まず、使いやすさという面では、MOLイーブックスは同時アクセス無制限というのがすごく魅力的です。 授業等で先生が「この本良いよ。」とおすすめした際に、一斉にアクセスしても皆が利用できるのはとても大きなメリットだと思います。 あとはやはり多彩なラインナップですね。年間購読制で、約7,000冊が選書しなくても良いタイトルが揃うのは、とても魅力的です。

選書しなくて良いというのは魅力的なのですね。

はい、業務の効率化になります。メルマガや管理画面で毎月ラインアップが拡充されていることもわかりますし、そのあたりも魅力的です。

あとはもう、見せ方・伝え方ですね

買切りの電子書籍と比べて利用の状況はいかがでしょう?

それらも使われています。 昨年度MOLイーブックスの年間購読にメジカルビュー社の書籍が大量にラインアップされた際に営業の方から連絡をいただいて、その周知を積極的に行ったところ、かなり利用が伸びた実績があります。

どのように周知されたのでしょうか?

ポスターを制作して配布し、学内に配信しているメルマガで紹介しました。 ブクログという電子本棚を制作して共有できるサービスがあるのですが、その中に一般医学、外科、内科にシリーズ分けした本棚を作り、視覚的に見やすくしたうえで、そのURLをメルマガで共有したところ、すごく反響がありました。

「ブクログ」というのはどのようなサービスなのですか?

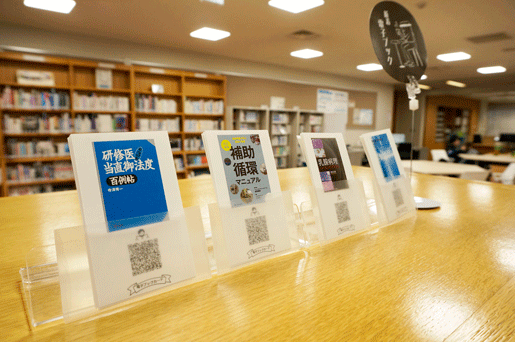

読書履歴や感想を共有できるサービスです。電子本棚を登録することができるので図書館でも利用している機関も多く、新着図書や多読本をリスト化して周知しているようです。 ブックリスト(本棚)毎にURLが設定されるので、それを二次元バーコード化してお知らせしたり、ポスターに掲載したりして周知に役立てています。企画展示の際にも本のリストを提示する代わりに使っています。

なるほど、各企画や目的に応じて手軽に周知できるのは良いですね。

はい。MOLイーブックスはラインナップが充実して、サービスも良くなっていますので、あとはもう見せ方・伝え方みたいなところはありますね。

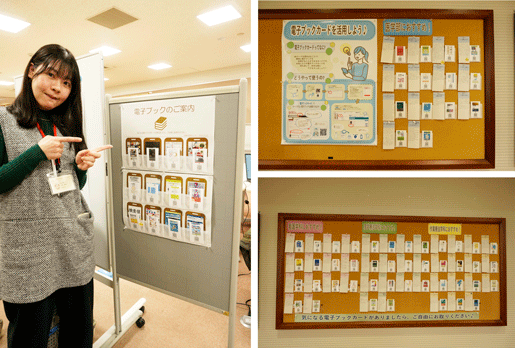

電子書籍ならではの周知方法「電子ブックカード」

「電子ブックカード」というものを利用して電子書籍の周知をされていると聞きました。 電子ブックカードとはどのようなものですか?

当館独自の電子書籍の周知アイテムです。 名刺サイズのカードで、基本的に電子ブックのタイトル1つにつき1枚作っています。 表紙に書影と二次元バーコードがありまして、このコードが当館のディスカバリーサービスの検索結果にアクセスできるようになっています。 これを配布するだけではなく、展示ポスターと組み合わせたり、企画展示の際には実際の本に併せたりして、電子で揃えている書籍を紹介する際にも利用しています。

裏面にも記載がありますね。

裏面には書籍のタイトルと簡単な使い方が書いてあります。 二次元バーコードにアクセスするだけではコンテンツの本文に飛べない場合もあるので、アクセス方法、リモートアクセスについての説明を記載しています。 そこもちゃんと補足しないと学生は使ってくれないので、裏面に記載しています。

図書館オリジナルの「電子ブックカード」。裏面には簡単な使い方が記載されている。

図書館オリジナルの「電子ブックカード」。裏面には簡単な使い方が記載されている。

1枚持っていれば本1冊持ち歩いているのと同じになるので、もうこのカードが本のようなものですね

確かにそうですね!!こちらは何種類ぐらいあるのでしょうか?

100種類まではないですが、それに近い数があると思います。図書館のあちこちに置いています。導入事例のVol.2で湘南藤沢徳洲会病院の伊藤さんも目録を作っていましたが、やはりこのようなアナログ要素も大事だと思っています。

確かに、このカードを友人に渡すだけで書籍を共有できますよね。

そうです、又貸しできます(笑) 本の又貸しはダメですが、カードであれば問題ないですから。 目標としては図書館だけではなく、学務課の前など、学生が通るところに置かせていただきたいのですが、まだ実現できてないです・・・(※インタビュー後実現し、学生ホールにも設置しています)

図書館内には、このように電子ブックカードがさまざまな場所に置かれていた。

図書館内には、このように電子ブックカードがさまざまな場所に置かれていた。

Webブラウザに馴染みのない今の学生のために

先程の「ブクログ」のお話もそうですが、やはり学生向けの利用促進のポイントは手軽にアクセスできるということなのですね。

当館では学生の意見を聞く機会が年に1回あって、電子書籍についても取り上げたのですが、「アプリでアクセスできないのか」といった意見も出て、(一般的なWebサービスに比べて)利便性において使いづらさを感じている印象を受けます。 電子ブックカードは、 Webブラウザに馴染みのない今の学生のために使いづらさを補えられたらと考えました。一般的なWebサービスに比べて、学内環境からブラウザでホームページを開き書籍の検索をする・・・という段階の多さが、今の学生には馴染みがないのかもしれません。

そうなんですね・・・

メディカルオンラインのMyコレクションも、私はMyページを作って利用しますが、やっぱり今の学生はそこまではしないですね。

年間1,100タイトルしか読まれていないんだ、って印象です

もっと増えると思います。

2023年1年間の統計を見ると1,100タイトルの書籍にアクセスがありました。 この数字はいかがですか?

そうですね、率直に言いますと、1,100タイトルしかアクセスしていないんだな、と私は思っています。 7,000冊も見ることができるのに対して1,100冊は少ないと感じてしまいます。 ただ、1,100冊という数字自体は少なくないため、そこはニーズの表れであると思います。 そこを我々が介在して、せっかく読み放題なので、利用者が読みたいと思うタイトルに出会えるように整備が必要だなと感じています。

医学以外の本がラインアップしているのも良いです

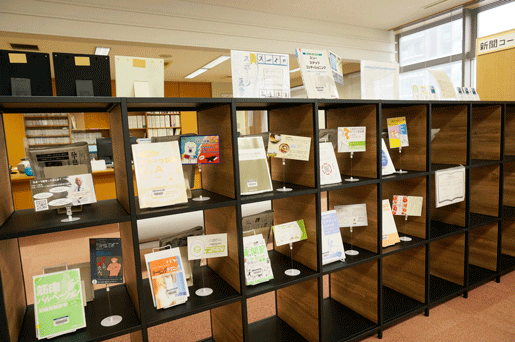

企画展示などをされているようですが、反響はいかがですか?

当館は医学系の図書しか置いていないため、面白みがないのでは?と思ってやっていなかったのですが、近年初めてみたところ、結構反応があって対象書籍の貸出しが増えたりして、手応えを感じます。

どのくらいの頻度で行っているのですか??

いまは年に4回程度行っています。 企画展示以外にもフロアによってカラーを変えたりしています。 例えば2Fは「アクティブラーニングエリア」として、可動式の椅子とテーブルや電源を設置しています。対して3・4Fは集中して勉強するスペースです。企画展示は2Fに設置し、学生たちの知的好奇心を刺激するような「柔らかめ」の本のコーナーのとしての役割も意識しています。

なるほど、確かに2Fには学生が沢山いました。電源があるのはやはりポイント高いのでしょうか。 学生たちの知的好奇心を刺激するような「柔らかめ」の本とのことでしたが、MOLイーブックスにも医学以外の書籍も多く入っていますが、これらのタイトルはいかがでしょう?

とてもいいと思います。 やはり図書館はどうしても毎年予算が電子ジャーナルに持っていかれてしまうので、図書の予算が減らされています。その少ない予算で購入するとなると、シラバスにある硬い本に偏らざるを得ないので、「柔らかい本はMOLイーブックスに入っています」と案内できるのはありがたいです。

定期的に企画展示を行っているという。取材時は「スポーツ医学」の企画展示が行われていた。

定期的に企画展示を行っているという。取材時は「スポーツ医学」の企画展示が行われていた。

利用周知を手助けするツールがあっても良い

最後に今後のMOLイーブックスに期待したいことはありますか?

そうですね、今回話した「ブクログ」や「電子ブックカード」もそうですが、他の機関での取り組みも知りたいところです。 また、「もっと周知したい」と思っている機関も多いと思いますので、メテオさんでもっと利用促進、周知用ツールのようなものを提供されても良いと感じます。 いま、やっと学生たちも電子書籍に馴染んできたなと私も感じているので、他の機関でも同じだと思います。

分かりました、我々も色々と考えてみます。 ただ、今日のこちらのお話だけでも、利用促進、周知の助けになるのでは、と感じています。 本日はありがとうございました。

Profile施設情報

札幌医科大学大学付属総合情報センター 図書館

札幌医科大学大学付属総合情報センター 図書館

| 面積 | 4,140㎡ |

|---|---|

| 座席数 | 323席 |

| 担当職員 | 8名 |

| PC | 12台 (うち貸出用ノートPC5台) |

| FAX・複合機 | 2台 |

| 蔵書数 | 約20万冊 |

| 電子ジャーナルパッケージ | メディカルオンライン、医中誌Web、CHINAHL、ProQuest |

| Webサイト |